【第1回】筒井頼子さん|(2)過去への扉をあけて

秋田での体験

長谷川 筒井さんの書かれた創作「ひさしの村」「いく子の町」を拝見して、秋田弁が、すっかりうつっちゃいました。秋田で過ごした子ども時代の体験というのは、大きくなってからも、筒井さんの根のところにあるようなものとして、あるんでしょうか。

筒井 ずっとそれを意識してなかったのですけど。子どもを育てるようになって、自分の根っ子のところに、それが尻尾のようにくっついているんだなあと感じだしました。

長谷川 私も、筒井さんと同じで、東京に出てからしばらく、田舎のことを忘れてたんですよね。でもやっぱり、青春のドタバタが終わったころから、自分の気持ちがUターンするようなところがあって。秋田での体験で、どんなことが心に残ってますか?

筒井 私は母の生家の近くの、小さな村へ疎開していたんですけど、それこそいろいろ古い因習とか迷信とかが生きている村でしたから、あらゆるところに神さまがいました。土間の敷居を踏むと、土間の神さまのバチが当たる、と言われ、囲炉裏の縁を踏んだら、囲炉裏の神さまのバチが当たるんだよ、と言われ、神さまの目というのが、天井にも、お便所にも、いたるところにあるように感じていたの。自分は子どもで、そういうタブーをすべて破っているから、いつかすごいバチが当たるにちがいないって思い思い暮らしていたようなところがあって。

長谷川 それは、私も田舎育ちだからよくわかるわ。あのころ、一日一回は“バチが当たる”って言われていた。

筒井 それと、身近な人たちから、昔話や、噂話、ほんとうにあったという不思議な話を、たくさん聞いたのね。山道で狸にばかされた話とか、人魂の話とか。

長谷川 そういう話にどっぷり浸って信じられた? 私の場合は、いつも、そんなはずはない、という気持ちとの間で揺れ動いていたような気がするんだけど。

筒井 けっこうどっぷり。私の場合、母との関係があると思うの。母がわりと巫女的なところがある人で、母の口からいろんな話を聞かされたの。例えば、ある冬の日、雪道を歩いていると、前を女の人がひょこひょこと歩いていく。追いつけば、このとぜなさ(心細さ)が消えるのに、と歩くのだけど、歩いても歩いても追いつかない。そのうちだんだんその人が薄くなってゆく……とか。それからこれは、現実に私の目の前で起きたことなんだけど……そう、秋田から越してからね。母が夕方、まっ青な顔をして帰ってきて、「人魂を見た。あの人魂は大きかった。あの大きさからすると、近い身内が逝く。だれだろう。兄だろうか、叔母だろうか」とかごちょごちょ呟いているわけ。そのころは電話がなくて。すると、その日の夜、「キトク」という電報が届く。すぐ続いて「シス」という電報。母が、「ああ、兄が会いに来たのだったか」なんて言っている……。こういうのを、昔の話としてではなくて、現在進行形で聞くわけで、そういう母のもとでは、小さいころなんかとくに、どうしてもどっぷりという感じだった。

長谷川 お母さんの口から直接聞かされる、というのは大きいでしょうね。私の場合は、母が土地の人でなかったから、むしろそういうものを批判する側の目として母があったのね。だから小さい時から、迷信とか、「封建主義」に批判的だった。“めいしん”も“ほうけんしゅぎ”だと思ってたのね。(笑) でも、周囲には狐や狸に化かされて青くなったことがある人がたくさんいて、そんな話を聞くたび、私は「ぜったいそんなことウソだ」って頑張ったの。子どもの時は、そういう風土から身をふりほどきたくて、いつも「ウソウソーッ」と必死に叫んでた。叫んでも叫んでもなにかじんわり背中からとらわれそうで、いやだった。

自分にとっての過去

筒井 私も思春期になって、そういう因習とか迷信とかのすべてが、母という存在のいっさいの重さも含めてうっとうしくて、村につながるもの全部を否定していた時期があったのね。完璧に脱ぎ捨てたと思ってた時期がずっと長くあったんです。過去にフタをして。

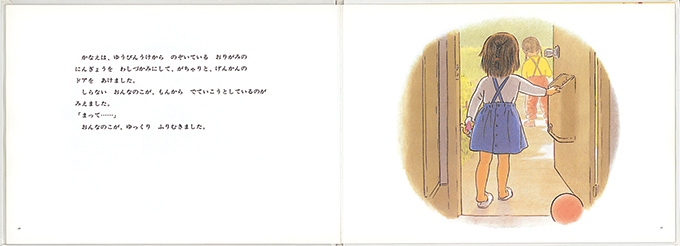

長谷川 過去のフタを開けるきっかけに、子どもとの出会いがあったのかしら。

筒井 ええ。あのころ信じていた話とか、あらゆる所にいた神さまとか、そういうものって、意識的に否定してもね、たぶんフタの向こうでしぶとく生き続けて、ノックし続けていたんだと思うの。子どもって、意識の世界より、感覚というか官能の世界に近い……そういう子どもと向き合っているうちに、ノックの音をまた素直に聞けるようになった感じ。もちろん、そこに、子どもの時と同じ戻り方はできないけど。

長谷川 私の場合も、ある時期から、自分が否定してきたものを、あれはいったい何だったのかしら、とふりかえって見定めたい気持ちがしてきたの。そうすると、自然や動物たちといつも心でつながって生きていた人たちがとてもいとおしく思えてきて。

私は山の人

筒井 長谷川さんの創作「椿の庭」の中に、“浄土は一つじゃない”っていう言葉が出てくるわね。私が、そうだーって思う体験をした時のことを話しましょうか。 三年前に仙台へ越してから、よく山へ行っていたの。朝早く、五時ごろ、山の一帯が夜明けから朝へ向かう時刻に、一人で黙々と歩いているでしょ。するとね、時々、神さまがいるなあ、と思えることがある。皮膚に伝わってくる感覚としてそう感じる。自分が包まれているというような、官能的な陶酔感があって。そういう時は、神さまの言葉すらも皮膚を通じて伝わってくるような気がするの。もうちょっと耳をすましたら、ほんとうの言葉が聞こえてくるんじゃないか、という感じで。でも、耳をすまそうと意識したとたん、そういう至福感みたいなものは、すーっと遠のいてしまうのね。私だけじゃなくて、この木も、この草も、ここに飛んでる蝶々も虫も、それからこの風も、そうなんだ、神さまに包まれているんだ。という感じがね、実感としてするの。ああ、私は山の人間なんだなあって。きっと私が死んだら、こういう山に魂は帰ってくるんだなあって思えた。魂が帰るところは人それぞれで、海へ帰る人も、もしかしたら町のどこかへ帰る人もいるんだろうなって。 そんなふうに感じさせるものは、もちろん個人的な体験の積み重ねとか、年齢的なものが大きいんでしょうけど……人の誕生から死まで、具体的に見通せる年齢になってしまったわけだから……でも、子どもと向き合うことで、子どもからもらってきた感覚のやわらかさみたいなものも、やっぱり原因しているような気がするのね。

長谷川 筒井さんの感性の奥に、そんなふうに土俗や自然と深く結びついたものがあるということ。絵本を見ているだけでは予想できなくて、お話を聞いていると目を見はるようですが……。でも、人の一生の輪郭が見える年齢になった時、生命や自然があらためて意識にのぼるのはよくわかりますね。私なんか生活がざわついていて、ひとりで自然に包まれてしんとするような体験はなかなかもてないのですが、そこのところに子どもの感覚がそっとしのびこんでくるという感じはピンときます。わたしはどちらかというと生身の子どもと一緒に共感することが多いのですが、そこで自分の年齢がぐるっとまるまって、子どもと手をつないでしまう感じ、ありますね。

2017.04.01