【第1回】筒井頼子さん|(1)透明な目で見つめて

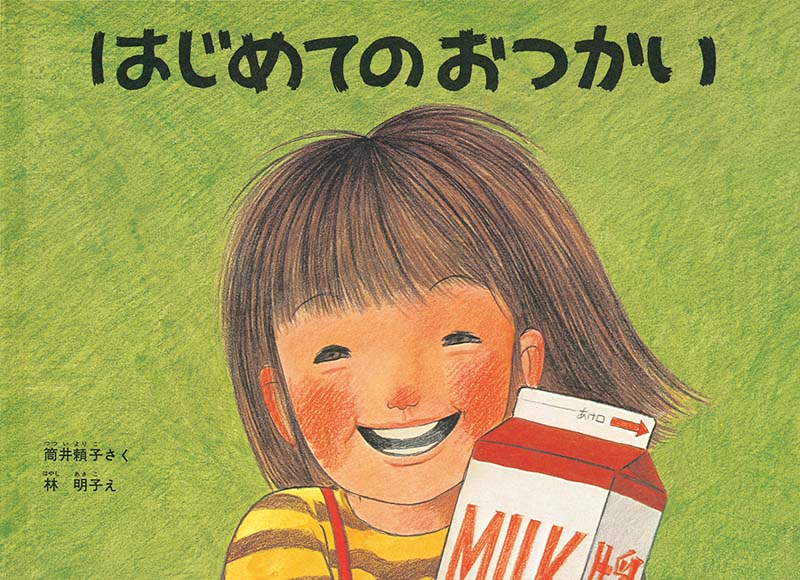

1986年4月から3年にわたって「こどものとも折り込み付録」にて連載された、故・長谷川摂子さんと14名の絵本作家の対話の記録を、再録してお届けします。第1回は、『はじめてのおつかい』『あさえとちいさいいもうと』『いもうとのにゅういん』などの文章を書かれた筒井頼子さんです。

心の切なさ

長谷川 筒井さんは小さいころ、絵本などは読まれましたか?

筒井 いいえ、ぜんぜん知りませんでした。秋田の小さな村に小学校二年生まで疎開していて、まわりにそういうものはなくて。

長谷川 本は?

筒井 小学校四年生のころに、少女小説をたくさん読んだのが、本を読みはじめたきっかけかしら。

長谷川 私も少女小説はたくさん。

筒井 涙を流して。(笑)。その中にね、一つだけ、今でも忘れられないせりふがあるの。病気のお母さんと暮らしている貧しい女の子が主人公で、その子の留守中に、友だちがたずねてくると、その妹が言うせりふ。「ねえちゃんは、パンをかいにいったの。ジャミパンかいに」……ただ、ただそれだけなのに、涙がこぼれて。今でも思い出すと、胸がいっぱいになる……。でも、はじめて本というものに、ワーッと感動したのは、ファデットの本(ジョルジュ・サンド作「愛の妖精」)でした。小学校五年生の時。

長谷川 私も好きだった!

筒井 あれを読んだ時に、私がここにいる!って思えたのね。鬼火のところが一番好きだったけど、ファデットが「みにくいものが生きられないんだったら私なんか生きていけないんだ」って言って、虫を逃がしてやるでしょう?あそこなんかも、涙が出るほど感動的で。私、小さいころ、自分で自分が好きじゃなかったのね。自分のことをとてもみにくいと思っていたし……。いじめられっ子だったけど、それも当然という気がして、休み時間にはいつも一人で鉄棒をしていたの。一人ぼっちで。もちろん寂しかったり悲しかったりするんだけど、それと同時に、そうは見られたくない、という気持ちがとても強かったのね。鉄棒をしていれば、遊んでいるように見えるでしょ? それが楽しいわけではないにしても。

長谷川 お話を聞いていると、筒井さんの作品の中にこめられている心の切なさのようなものとのつながりを感じますね。「はじめてのおつかい」にしても、「あさえとちいさいいもうと」にしても、みんな、ふつうの暮らしの中での、子どもの気持ちの揺れ動きが描かれているんだけど、その底に何か、とても切ない感じが流れていて……。

子どもを見る目

筒井 私はね、子どもたちを見ていて、あっこれは私の体験と同じだな、これは私も感じたことのある感覚だ、というものに出会った時に、その子がすごくわかる、という気がするんですね。それと同時に、小さかった自分がよくわかる。むかしは好きになれなかった小さかった自分のことを、愛することができる、という感じがするんです。

長谷川 小さい時に自分がいやだったということがあって、でも目の前の子どもを見て、幼いころが心に甦って、子どもと重ね合わせながら自分の幼さが愛せるようになる……その転換。それが筒井さんの作品の深みになっているんじゃないかしら。子どもを、目の前にいる子どもとして作品化しただけでは、作品として響きがないっていうのかな、作者と描かれている子どもの共鳴が薄い分、作品と読者との間の共鳴盤も薄いものができてしまうのでしょうけど、筒井さんの作品には、その響きがすごくある……。子どもを見ている目が、子どもを保護する母親の目とは違うのね。ただ静かにじっと見ている。その目の中にしーんとするような、澄んだ感じがあるのね。筒井さんの作品の中に私が感じるのは、そのしーんとした感じ。筒井さんの心の中に、二枚も三枚も響くものがあって、そういうものを通して、目の前の子どもを肯定できるっていう、そういう筒井さんの子どもを見る目と、作品のしーんとした印象とは関係があるのかもしれない。

筒井 でも実を言うと、ある意味ではね、私は母親としての不実感みたいなものを、いつも感じているんです(笑)。がむしゃらに、なりふりかまわず母親になりきっている母親っていうのを、時々うとましく思いながら、時々ものすごくうらやましいのね。どこかでいつも、一歩さがって、母親である自分を見ていたり、子どもになっている子どもを見ていたりする。もっと激しく、「子ども、私のよ!」っていう感じをどうして持てないのかなっていう……。母親になりきれない未消化な部分が、はけ口を求めて、物を書くことに結びついていくところがあるかもしれない。どこか、客観的で、冷静で、それを自分で悲しんでいるようなところがあって。

長谷川 母親の役割を果たすという行為では、解消できない心の問題としてそれがあるのね。

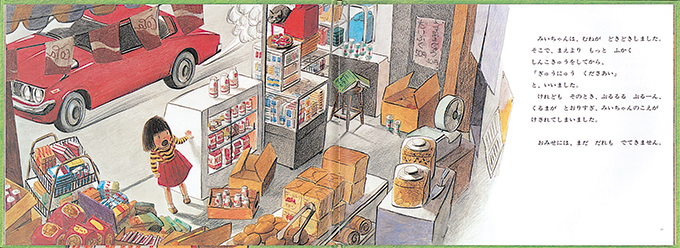

人生に出会う絵本

長谷川 母親の目ではなく、筒井さん自身が、幼かった過去の自分の心におもりを下ろしていくような目で子どもを見てしまう、そのことを作品との関連で考えてみると、筒井さんの絵本の主人公はいつも、大人の保護なしに、つき放された形で登場してくるんですよね。「はじめてのおつかい」でも、「あさえとちいさいいもうと」でも。子どもがひとりでやっていかなくちゃいけないという状態での、つき放された時の緊張感とか心の震えが描かれている。

子どもが、一人の人間として、この世に生を享けて、いろんなことに出会ってゆく。驚きとか不安とか、期待とか、そういうものの中で、心が揺れていく……そういう子どもの心を、すっと透明な目ですくって描いている……。筒井さんの絵本は、子どもが人生に出会う本っていう感じがするんですね。

筒井 透明な目って言ってくださると、美しく聞こえて居心地がいいんですけど(笑)、子どもの中に、いつも自分の心をさがして、自分の心の真実を見ようとしてしまうっていうのは、やっぱりちょっといやらしい。それはやっぱり不実感というか、やましさとして残ってしまう……。

長谷川 でもそのことが、筒井さんの個人の心にとどまらないところまで、深く掘り下げられて、ある普遍的な質っていうのかな、子どもが読んで、ああ、これは、私のことだ、と思える質を獲得しているわけだから。

そのような、子どもを軸にした心の転換の深さが、作品のしーんとした感じを作っている。例えば、「おいていかないで」。これなんか、お兄ちゃんがいつも妹を邪魔にして、遊びに連れてってくれない、という、どこのうちにでもよくある話ですよね。そして描きようによっては、大騒ぎの話にもなる。

筒井 ドタバタ漫画。

長谷川 それが、筒井さんが描くと、どこかしみじみとしてしまう。「なんだよ、てめえ」みたいな話が(笑)、しーんとしちゃうのね。お兄ちゃんと妹の二人を描いているんじゃなくて、妹の心にぴたっと寄り添って描かれる。筒井さん自身の思いを通して。そのへんに、筒井さん独特の、濾過の仕方があるんじゃないのかしら。作品の味わいとしての余韻も。

2017.04.01