『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー 第4回

『やぎのグッドウィン』の訳者・こみやゆうさんのインタビュー。第4回は、“アメリカの黄金期の絵本”と家庭文庫について、伺いました。

第4回 “面白い!”を分かち合いたい

――以前、別のインタビューで、ご自身のことを、埋もれてしまっている昔のよい本を掘り起こす“考古学者”と表現されていました。こみやさんが訳される本は、昔のアメリカの絵本が多いですよね。どんな時代だったのでしょうか?

1930年代~60、70年代ぐらいまでは、アメリカ絵本の黄金期だったと思います。ドン・フリーマンがちょうどサンディエゴからニューヨークに渡ってきたのは1928年で、その頃のアメリカって、ものすごい好景気だったでしょう。国中で開発も進んで、いろんなジャンルに活気があった。その後、1929年に大恐慌が起きますが、一方、20世紀前半を通してみれば、『おさるのジョージ』のH・A・レイ(1898-1977)とか、第2次世界大戦を逃れたアーティストがヨーロッパからニューヨークに流れ込んで来た。そういう人たちが集まって、一種のカオスのような中から新しいものが、つぎつぎと生まれていったんです。

出版はビジネスでもありますが、その時のアメリカの児童書界は、それ以上に「どういった本が子どもにとって本当に面白いのか」ということをみんなが真剣に考えていた時代でもありました。出版社の編集者には強い裁量権があって、マックロスキー(『かもさんおとおり』など)やベーメルマンス(『げんきなマドレーヌ』など)を世に出したメイ・マッシー女史だったり、センダック(『まよなかのだいどころ』など)やジーン・ジオン(『どろんこハリー』など)の担当だったノードストローム女史だったりと、力のある編集者がたくさんいたんです。

もう一つ大事なのが、アメリカの図書館が発展してきたこと。ニューヨーク公共図書館のアン・キャロル・ムーア(1871-1961)とかの司書たちが台頭してきて、司書たちによる子どもの本の批評も盛んになり、出版社は、司書たちの厳しい目の中、いい本を作ろうと切磋琢磨し、一生懸命子どもの本の文化を作っていきました。

その時代のものは、いまでも力を失っていなくて魅力的です。そもそも子どもの本は普遍的なテーマのものが多いですから、現代の日本で出しても、他の新刊と比べて時代遅れということはありません。ぼくはそこをコツコツと掘り当てて紹介していきたい。古い時代だけのものにこだわっているわけではないですが、やっぱりまだまだいい本がたくさん埋もれているのです。

――こみやさんは、ここで家庭文庫もやってらっしゃるんですよね。

自宅で「このあの文庫」という文庫を始めて15年目になります。

――始めたきっかけはなんだったのですか?

動機としては、石井桃子先生がかつら文庫を立ち上げたのと同じだと思います。石井先生は、子どもたちにどういう本が受け入れられるのか知りたくて、かつら文庫を始められたわけですよね。当時、ぼくはまだ出版社の編集者だったのですが、自分が編集している本が、果たして子どもたちに受け入れられるのか知りたくて、文庫の子どもたちにラフを読んだりして、“実験”していました。

でも、もともと家庭文庫という存在になじみがあったというのも大きいかもしれません。小学生ぐらいのころ、両親は、一時期、子どもの本の店「竹とんぼ」と一緒に、隣にあった自宅の玄関先で「たけのこ童話館」という家庭文庫もやっていたんです。本屋で『ドリトル先生』を売りながら、家庭文庫でも同じ『ドリトル先生』を無料で貸し出すという不器用な商売をやっていました(笑)。でも、ただでもいいから読んでもらいたい。面白ければ絶対買ってもらえる、と信じていたんでしょうね。まずは面白さを伝えなければって。そんな環境で育ったものですから、ぼくの中で家庭文庫も一つの選択肢としてあったのかもしれない。

それから、間崎ルリ子さんも、神戸で「鴨の子文庫」という家庭文庫を2015年の3月まで、47年間やってらっしゃいました。あるとき、ぼくが神戸にお邪魔しているときに「文庫を始めることにしました」と報告したら、「そうですか。やめられませんよ」と言われことがいまでも忘れられません。

――一度始めたらやめられない、と。

もちろん楽しくてやめられないっていうのもあるかもしれませんが、始めたからには、利用する子どもたちのことを考えて、不定期に休んだり閉じたりしてはいけない、という意味だったのだと思います。そこから、あらためて入会の手続きや貸し出しのシステムなど、文庫のソフト面やハード面を学ばせてもらいました。

鴨の子文庫の運営は、アメリカの図書館の児童サービスのシステムそのものなんです。アメリカは国としての歴史は、日本より浅いですが、こと図書館においては、日本よりもはるかに進んでいます。間崎さんはアメリカの図書館で学ばれていますから、ストーリーテリングのことから、会員手続きに至るまで、それを参考になさっている。

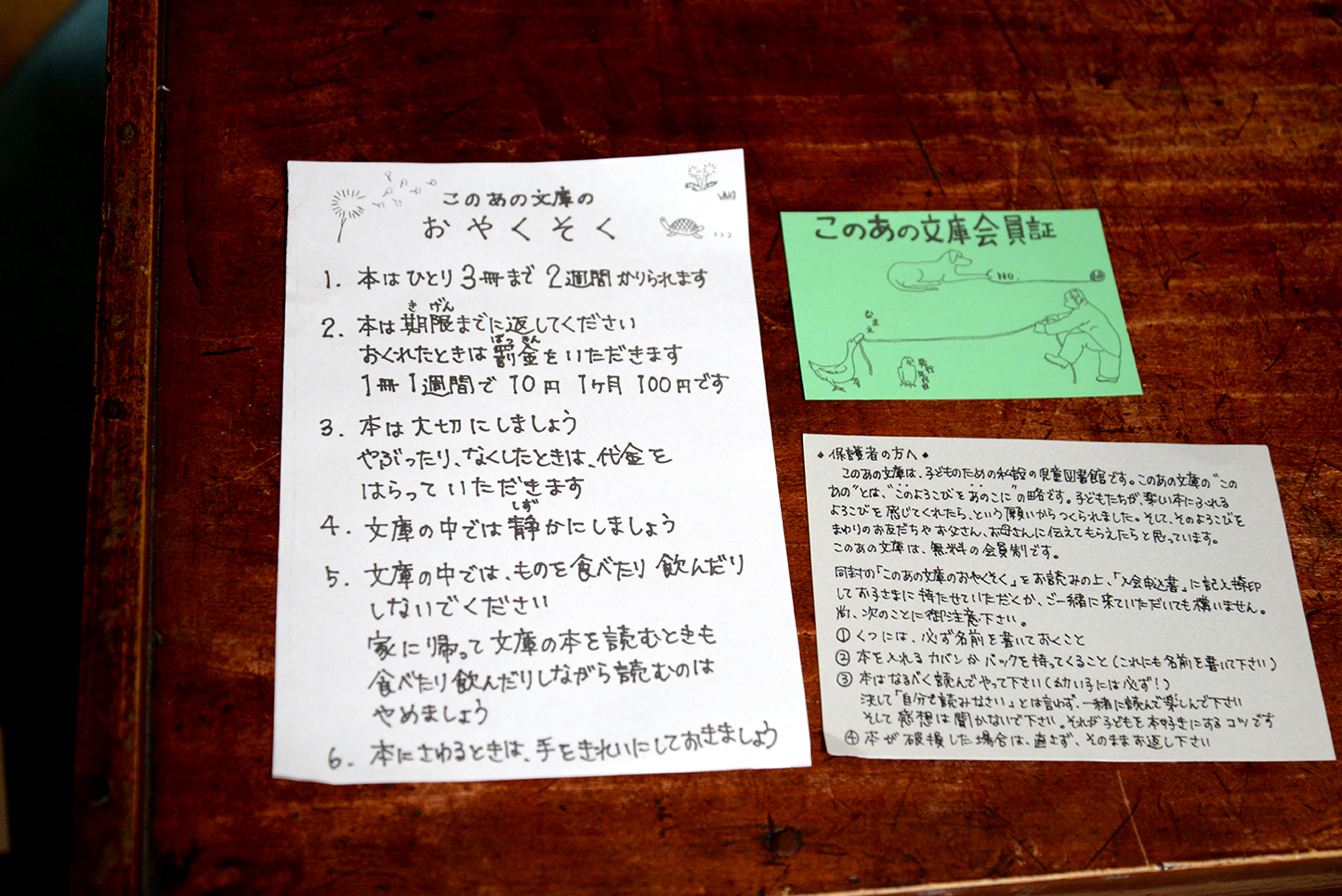

うちの文庫は、貸し出しのシステムは、すこし違いますが、入会手続きは一緒です。初めて来た子には、壁に貼ってある「おやくそく」を声に出して読んでもらう。それから誓いの言葉も読んでもらって「私、約束しました」と署名させる。最後に会員証を渡して、晴れて会員になれる。いかにもアメリカ的です。

――なるほど、契約の国ですね。

子どもだろうと大人だろうと、一対一の関係、一人の人間と人間の間の契約だということをちゃんと確認してから、初めて本の貸し出しをするんです。

――長く通っている子もいますか?

お母さんに連れられてきたようなちっちゃい子が、長ければ、だいたい小学校の中学年ぐらいまで来るでしょうか。高学年になるとあまり来なくなるけれど。ブルーナのうさこちゃんの絵本から読み始めた子どもが、徐々にグレードを上げていくのを見るのは、面白いですね。基本的に、ぼくは自分から本を薦めることはしませんが、何を読もうか迷っていたりする子がいると、どんな本が好きか、どういう遍歴で本を読んできたかがわかっているので「この本どう?」と声をかけたりもします。

間崎さんのところは47年間もされていたから、二世代、三世代にわたって来るわけですよ。子どものころに来ていた子が親になって、その子どもが来るようになって、さらに孫の世代が来て、と。ぼくのところは15年だから、文庫二世はまだですが、初めて出会った子が四年生だったとしたら、いま24、5歳ですよね。そのうち結婚して、子どもができて、一緒に来るかもしれない。一度、小学生のときに来ていた子が、高校生になってふらっと来たことがあったけど、大人になったなあとびっくりしました。子どもにとっての5年、10年って、ぼくたちのそれと比べると、とてつもなく大きいですもんね。

――文庫をやっている、一番の楽しみは何ですか?

ここに来る人って、子どもも大人も本が好きな人たちで、そういう人たちと出会えることが何よりです。ドアを開けておけば、だれか本好きな人が来るかもしれないと思うとわくわくしませんか? 自分が面白いと思って置いている本を読んでくれて、「楽しかった!」と言われたら、もうこれ以上のご褒美はないです。おいしいレストランを知っていたら、「あそこ、美味しいよ。行ってみて」って言いたくなるじゃないですか。それと同じで、こんなに面白い本があるんだから、だれかと分かち合いたいと思うし、分かってもらえたらうれしい。「このあの文庫」という名前は「このよろこびをあの子に」というところからとっていて、そういう思いでやっています。

――続けている中で、思いもよらなかったことも……?

いっぱいありますよ。年齢に合わない本を読み聞かせで読んじゃったなとか、そういう失敗は日常茶飯事。いろんな家庭環境の子、感じ方も違う子がいるので、バックグラウンドを考えながら接する難しさもあります。それを子どもたちに感じさせるようなことはしませんが。

それから、子どもにかかわる仕事をしている大人たちも来るので、そういう方から貧困の問題や、子どもたちが直面している厳しい現実を聞いたりもします。本を読まなくたって人は生きていけるけど、本でしか得られない素晴らしさがあると信じているから、文庫をやっています。でも、本どころじゃないという人がいっぱいいるのも現実です。それを忘れちゃいけないし、ぼくにとって文庫は、そういうことを感じられる場所でもあるのです。それは、翻訳家として家にこもって翻訳してるだけじゃ感じられないことです。

写真3枚目 ニューヨーク公共図書館のアン・キャロル・ムーアの生涯を紹介した絵本『図書館に児童室ができた日』(徳間書店)

写真4枚目 こみやさんの開いている家庭文庫「このあの文庫」の壁に貼られた“おやくそく”

写真5枚目 「このあの文庫」会員証も

(第5回、最終回につづきます。公開は明日1月10日の予定です)

連載 第1回から読むには こちら>>

2020.01.09

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー 第5回

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー 第3回

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー 第2回

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー

『やぎのグッドウィン』刊行記念 訳者・こみやゆうさんインタビュー 第1回

あのねエッセイ

特別エッセイ|今井真実さん「はじめて・りょうり」

日々の絵本と読みもの

やさしい呪文『ねんねんよう』