第6回 大村製本(中編)

一冊の本は、どうやってわたしたちの手元に届いているのでしょう。3月刊行の『家をせおって歩く かんぜん版』が完成するまでの様子を、作者の村上慧さんが本作りの現場をめぐるエッセイでお届けします。第6回も大村製本さんにご協力いただき、製本の工程を見せていただきました。

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第6回 大村製本(中編)

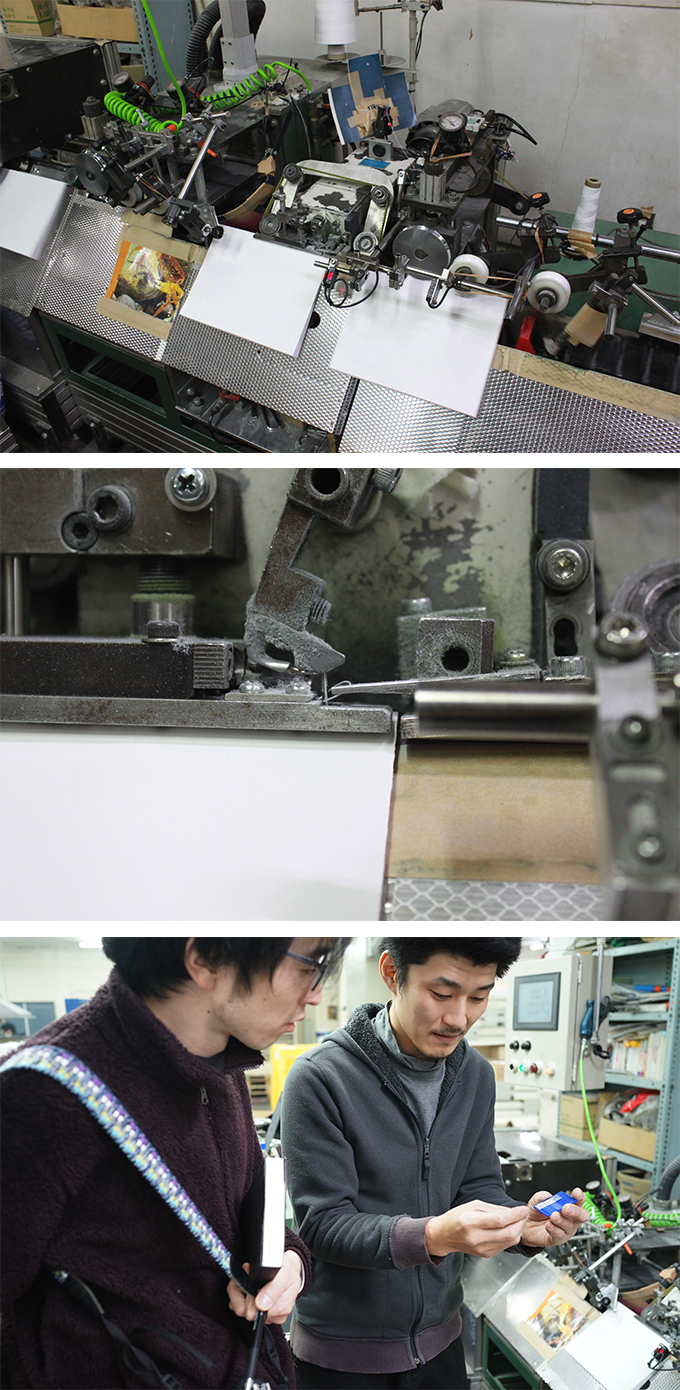

断裁された紙の束は「折り機」によって折り作業にかけられる。1枚の大きな紙を、数回折ることでページをつくる作業だ。この部屋に入ると、まず折り機の「ガチャン・ガチャン・ガチャン……」というリズミカルな音が飛び込んでくる。この部屋には5台の折り機があり、それぞれがガチャンガチャンと音を出しているので、部屋の中は大変な騒ぎになっている。

しかし印刷機と同じく、ただ機械にいれるだけで全てが順調に進むわけではない。折った端と端がそろっていないと、後で本になったときに絵のつなぎ目がズレたりしてしまう。そして何千部もの印刷物を最初から最後まで同じように綺麗に折らなければならない。なのでオリスターK.Tが作業をしているあいだ、日下部さんも休む暇なく動きまわっている。次々排出されてくる折られた紙を頻繁に手に取り、少し広げてみて折り目が綺麗に揃っているかどうかを確認し、一定部数ごとに揃えて梱包する。なにか気になれば機械を止め、オリスターK.Tの調整をナンヤカンヤと忙しそうにやっている。

何をしているのか全てを把握することはできないけれど、ひとつ教わったのは、上の写真でオリスターK.Tのロゴの上に紙が挟まったツマミのようなものが並んでいるのが見えるが、これはローラーの圧力を調整するツマミらしい。紙質や厚みによって折りの圧力を変えているということだろう。日下部さんは折りの出来を観察しながらこれを操作する。しかも、奥にも同じ位置にツマミがついている。つまり一つのローラーの右端と左端の圧力を変えられるということだ。オリスターK.Tには似たようなツマミが他にも無数にあって、気が遠くなるほど複雑な構造になっている。日下部さんはこれを20年近く操っているのだ。見えないものが見えてきそうだ。

折りの後はいよいよミシンの工程。紙の束だったものが縫われて本になる。大津さんの案内のおかげで、ちょうど『家をせおって歩く かんぜん版』のミシン作業を見学することができた!

写真が悪くて申し訳ないのだけど、白い本が中綴じされただけのもの。青い本がバインダーの工程の後のもの。バインダーはミシンで縫われた本を1冊ずつ圧力をかけながら、「寒冷紗(かんれいしゃ)」と呼ばれる布を本の背に糊付けしてくれる。中綴じされた本の背に「ホットメルト」と呼ばれているのり(180℃で溶けている。熱い)をつけてから、ロール状の寒冷紗を短く切りながら背に貼り付け、圧着する。寒冷紗には本の天と地(上と下)がわかるように、緑色のマジックで目印がつけられている。

2019.03.25

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第10回 往来堂書店・SPBS・NADiff modern・代官山 蔦屋書店

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第11回 NADiff a/p/a/r/t/・丸の内丸善本店・紀伊国屋書店新宿本店・ジュンク堂書店池袋本店

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第8回 日本出版販売株式会社 王子流通センター(前編)

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第9回 日本出版販売株式会社 王子流通センター(後編)

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第5回 大村製本(前編)

『家をせおって歩く かんぜん版』がとどくまで

第7回 大村製本(後編)