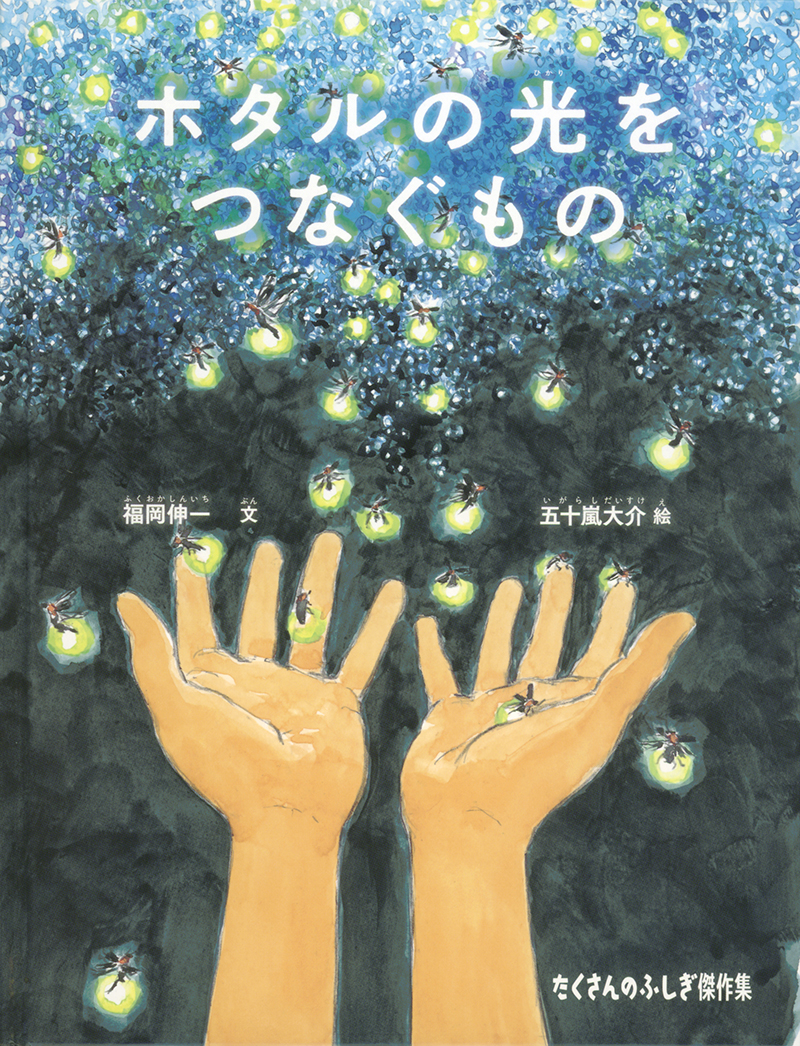

今月の新刊エッセイ|福岡伸一さん『ホタルの光をつなぐもの』

「生命には絶えず互いにつながろうとする力がある」。2025年3月刊行『ホタルの光をつなぐもの』は、小川にすむホタルの光に秘められた、自然の中にあるつながりと力、「動的平衡」を描いた作品です。著者である生物学者の福岡伸一さんに、作品に込めた思いを寄せていただきました。

いばるな人間

福岡伸一

わたしは生物学者になるずっと前、自然が大好きな昆虫少年だった。人間の友だちよりも虫が友だちだった。アゲハチョウの卵を採集してきて、それがイモムシ、蛹、蝶と、劇的な変化をする様子を記録するのが、毎年の夏休みの自由研究の課題となった。小学校の学年が進むにつれ、研究は少しずつレベルアップしていった。最初は単なる写生と観察日記だったものが、写真をとったり、幼虫が食べた葉っぱの量を測定したりするようになった。あるいはちょっと残酷ながら、蛹を解剖して中身がどうなっているか調べてみたこともある。するとどうだろう。幼虫の身体はドロドロに溶け、黒い液体が詰まっていた。ここから一体、どうしてあの華麗な蝶が生まれてくるのか。少年の素朴な疑問だった。もうひとつ不思議なことは、普通のアゲハチョウの幼虫ならミカン、カラタチなどの柑橘系の葉っぱ、キアゲハの幼虫ならばパセリかニンジン、ジャコウアゲハならばウマノスズクサ(という河原などに生える植物)という具合に食べる葉っぱが決まっているということだった。どんなにお腹が空いていても、違う葉っぱは絶対に食べない。どの葉っぱでも栄養分はあまり変わらないはずなのに、人間みたいに何でもかんでも食べたりしない。

あとになって知ったことは、生物にとっては創造よりも破壊がまず先に起きることがごく当たり前だということ、そして、チョウの幼虫が自分の食べる葉っぱを限定しているのは、資源をめぐって無益な争いが起きないよう、互いに棲み分けをしているということだった。

アゲハチョウの生態にじっくり触れたことは、自然の循環に目を向けることにつながった。植物が、光合成で作り出した有機物が葉っぱに蓄積される。有機物は炭素でできている。そのもとは空気中の二酸化炭素である。葉っぱの栄養をアゲハチョウの幼虫はせっせと食べる。つまり二酸化炭素の炭素原子は植物に移り、ついで幼虫の細胞となる。それは蛹の中で溶けて栄養液になる。蛹の中の細胞がその栄養を使って、蝶の羽や翅脈などを形成する。蝶は、蛹から出てきて羽を伸ばし、大空に飛翔する。パートナーを見つけて、ミカンの葉っぱに卵を産む幸運な個体がいる一方、カマキリや鳥の餌食になってしまう不運な個体もいる。でもこれを幸運、不運と思うのは人間の勝手な感傷である。多くの生物は食う・食われるの関係の中で生を全うする。食う・食われるは、優劣ではなく、相互補完的な、利他的な関係性なのだ。カマキリや鳥も、また他の生物の餌食になるか、あるいは土に戻って微生物や植物の栄養となる。つまり生命とは微小な粒子の流れに他ならない。

『ホタルの光をつなぐもの』に込めた思いも、この円環的な流れを子どもたちに気づいてほしい、という願いである。人間だけが、この自然界における生物同士の利他的な関係を忘れて、自分こそが地球の支配者だという顔をして利己的に振る舞っている。いばるな人間、といいたい。

ふくおかしんいち●生物学者・作家。生命論を研究するかたわら、一般向け著作・翻訳も手がける。代表作は『生物と無生物のあいだ』、『動的平衡』シリーズ、『生命海流』、『フェルメール光の王国』、『音楽と生命』(坂本龍一氏と共著)など。翻訳に『ドリトル先生航海記』、小説に『ドリトル先生ガラパゴスを救う』がある。2025年開催の大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーとしてパビリオン「いのち動的平衡館」を手掛ける。

公式HP https://www.fukuokashinichi.com/

公式X @fukuoka_hakase

ノート https://note.com/fukuokashinichi

2025.03.31