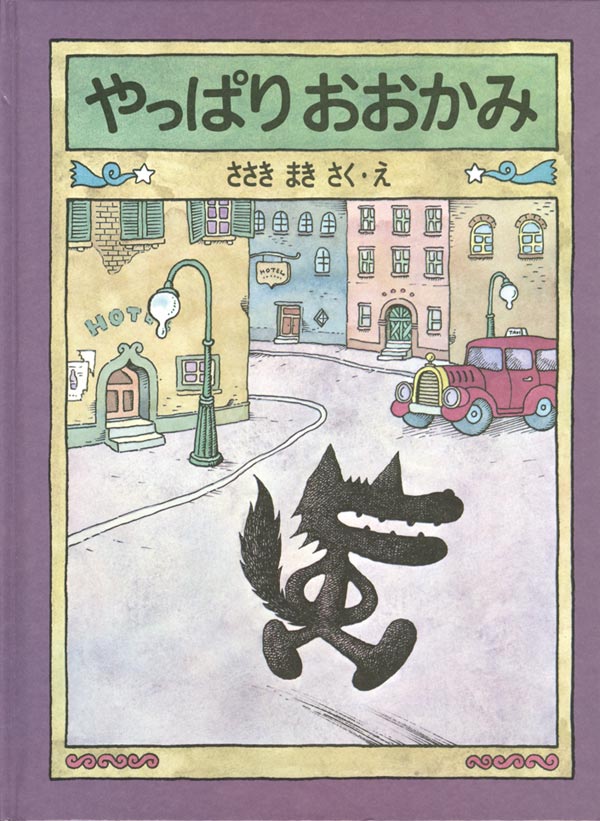

作者のことば 佐々木マキさん『やっぱりおおかみ』についてちょっぴり

ひとりぼっちのおおかみは、仲間を求めて、ぶたの町、うさぎの町とさまよいますが、どこへいっても満足することができず、仲間は見つかりません。とうとうおばけがたくさんいる墓場までやってきたおおかみですが……。「け」というセリフが強い印象を残すロングセラー絵本、『やっぱりおおかみ』。佐々木マキさんの絵本デビュー作です。刊行は今から50年前の1973年。あのおおかみは、いったいどこから生まれてきたのか――。50周年を記念し、刊行当時の「こどものとも 1973年10月号」の折り込み付録に寄せられた、佐々木マキさんのエッセイを再録してお届けいたします。

『やっぱりおおかみ』についてちょっぴり

佐々木マキ

ぼくはマンガ家で、御多分にもれず、子どものころはマンガばかり見ていました。マンガに限らず、おとなの雑誌のさし絵でも、ビンやマッチのレッテルでもカレンダーでも、映画の看板でもお菓子の包み紙でも、絵であるなら何でも熱心に見ていたようです。それらすべてが、いわばエホンでありました。が、それでもマンガが、何といっても圧倒的におもしろかった。

マンガを禁止されている気の毒な子どもがいました。ぼくの育った町の数少ない知識階級の子弟で、父親は獣医をしておりました。その子は、たくさんの絵本だとかキンダーブックだとか名作童話だとかを、あてがわれていましたが、よく内緒で友だちの家をまわって、マンガをむさぼっていました。ぼくも何度かその子に頼まれて、マンガと絵本を交換で見せっこしましたが、何というのかな、その子の持って来る絵本類は、マンガで肥えた目には、子ども心にもコドモダマシでつまらなく、ずいぶん損な取引きをしたものだと思いました。

自分も一冊だけ、父親に絵本を買ってもらったことがあります。それは講談社の「孫悟空」でした。ぼくはそのころ、マンガで手塚治虫の「ぼくのそんごくう」あの杉浦茂の「少年西遊記」山根一二三の「そん四くう」などに夢中になっていて、この乱暴者のさるのお化けが大好きだったのです。しかしその絵本は、古臭い日本画風の写実主義? で、悟空がいたずらをいましめられる場面がほとんどで、あまり好きにはなれませんでした。

映画館の前のスチール写真ほど、想像力を刺激するものはありません。子どものころは、半径五百メートル以内に映画館は五、六軒ありましたから、アイスキャンディーなどなめながら、写真をながめに行くのです。

客の興味をひくために、意味ありげな場面ばかりをでたらめにはってあるのでしょうが、こちらはそれを、想像力や妄想力でつなぎあわせておぎなって、おもしろいオハナシなんか簡単につくってしまうのです。スチール写真もまた、ぼくにとってのエホンでありました。そうしてデッチ上げたお話(というよりヤマ場の連続)を、さも映画そのものを見てきたかのように、家族の前でトクトクと説明するものですから、母親はよく、この子はホラ吹きになる、と嘆いていました。

ホラ吹きにはならなかったけれど、それと同類のマンガ家にはなりました。しかし、創造力というのは結局、想像力なのだと最近思うのです。

高校生のころ、外国マンガなども見るようになって、パーチ、ボスク、デュブウ、いわずもがなのスタインベルグ、好きな作家はいましたが、自分もかいてみようという気には、まだなりませんでした。自分もかいてみたいな、かけるかな、などと思ったのは「漫画読本」に載っていた井上洋介氏のマンガを見てからです。

それは、ある男が街角でキンギョを買うのです。ビニール袋にキンギョを入れて、地下鉄の階段を降りて行くと、キンギョはバカバカしいほど巨大にふくれあがって、地下鉄の駅イッパイになって――という二日酔いのカフカみたいなお話で、これは新鮮でした。(その絵のフォルム、ことに太目の線が直角に交差した陰影のあたりが、日本的風土とキッパリ絶縁したかわいた感じで魅惑的でした)作者にしてみれば、特に会心作でも何でもないのでしょうが、ぼくの方で、これを啓示的に見る時期にきていたのです。

だいだいそういう下地はできていたのです。高校でぼくは演劇部員でしたが、右隣りの文芸部の、藤村的感傷や太宰的あまったれ趣味を鼻の先でわらって、左隣りの新聞部の、左翼的悲憤コーガイぶりをコッケイなものと感じておりました。ぼくたちは、かわいたもの、狂ったもの、ファンタスティックなもの、すばらしくバカバカしいもの、つまり超現実的でナンセンスなものにひかれていました。それがわかるか否かで、仲間かどうかを識別していたのです。なやみや怒りがあったにしても、それをナマな形で開陳するのは、少年的プライドにかけてこの上なく恥ずかしい事なのだと思っていました。だからすべてがジョークでした。つまりぼくたちは、間もなく現れるビートルズを待ちかまえていたのでした。

こういう傾向は自分の中に、現在でも多分に残っていますし、いつの時代でも、そういうタイプの少年たち、かわいた少年たちがどこかにたえずいるものだと思っています。思えばぼくが、マンガをかくたびに思い描いた読者とは、そういう少年たちでした。

今度の絵本では、いつになくムキになって(そうでもないが)さびしいオオカミを描きましたが、実はこのオオカミの原型は五年前の68年に生まれています。薄いスケッチブックにかきこんだ手製の絵本の中に、はじめて出てくるのです。ぼくはその前年に、そういう手製の絵本を一冊つくっていますが、それは例のアンデルセンの「絵のない絵本」のための絵本でした。それはあくまで、アンデルセンの散文詩ともいえる美しい文章に触発されてかいたものですが、二冊目の絵本(第三惑星えほん出版社発行となっています)は、オリジナルな自分自身の詩画集めいたものです。その三ページ目に、このオオカミが出てきます。

クレパスでかいてあります。オオカミが、赤いバックの中に二本足で立って、手を腰にあてて周囲をヘイゲイしているところを斜め後ろからかいてあります。文章はこうです。

<しかたねえな>/これまでにも 何度も キツネやウサギに/なろうしたのですが いつもだめだったのです/この夕べ 血のようなゆうやけのなかで/きっぱりと 知ったのです/<やっぱし オレはオオカミだもんな/オオカミとして生きるしかないよ>/そう思うと 何だかふしぎにゆかいで/胸のふくらむ気がしてきました

その絵本をつくったころ、ぼくは美術大学の生徒で、お金にこまっておりました。学校へは出ずに、せっせとマンガの投稿をしていました。一枚五百円というのは、すばらしい報酬に思えましたし、自分の絵が印刷されて多くの未知の人の目に触れるという興奮とたのしさは、学校では味わえないものでした。

オオカミは、次はマンガに顔をだしました。68年の「セブンティーン」には、パセティックになってガンバリすぎの主人公に、水をさす感じで「け……」と現れます。(ずいぶんヘタな絵でオオカミというよりウマみたいに見えますが)ついでにいえば、「け」というのは、侮蔑・拒否・あこがれ・さびしさ・負けおしみ……さまざまなオモイをこめたきわめて意味深い言葉であると同時に、単なる「け」という音にすぎない、そのようなものです。

ぼくには、自分の描く主人公が、あまりにもシリアスにアップタイトしてきたり、カッコをつけすぎたりしてくると、テレくさくて、無意識にそれと正反対のクールで無意味な化け物を配置して、シンコクぶった主人公をからかったりまぜっ返したりして、バランスを取り直そうとするクセがあります。そういう役目のナンセンスのお化けには、ほかに一ツ目小僧がおります。これは古くて、高校の教科書の余白にすでに現れています。

「まちのうま」ではオオカミは、オオカミのユーレイとして出てきます。「いろんなものにかかわりあいを持ちすぎたから、今だに迷って出る」のだと、もっともらしい事をいいますが、これはウソです。一ツ目もオオカミも、憎らしいくらいクールで自由です。かれらは決してユーレイなんかではなく、一〇〇パーセント遊び本位のオバケなのです。

今度の絵本「やっぱりおおかみ」は、そのオオカミがまだ幼くてうぶだったころの話です。まだ憎らしさはありません。ナイーブでけなげで、カレンでさえあります。だれでもはじめはそうだったのです。自分がなにものであるのかよくわからないのです。こうしてオオカミは、むつかしくいうと(別にむつかしくもないけれど)「個」として三界無宿に置かれている自分に気づき、世界外的存在を実存的に生きて行く決意をするのですが、気がつくと、またぞろ街をうろついていたりして――というようなことは、実はどうでもいいのです。

全体のフンイキもたいせつにしましょう。それに、何となくオオカミにかこつけて、ウサギ町やブタの町など、びっちりこまかくかいてみたかったのかも知れません。遊園地だとか気球だとか。絵本はまず、目のごちそうだと思います。絵のだめなのはだめなのです。

ところで、ビートルズマニアの女の子が母親になったりする時期にきていますから、絵本の世界もこれからは少し変わって行くのでしょうか。

「こどものとも」1973年10月号折り込み付録より

2023.08.25