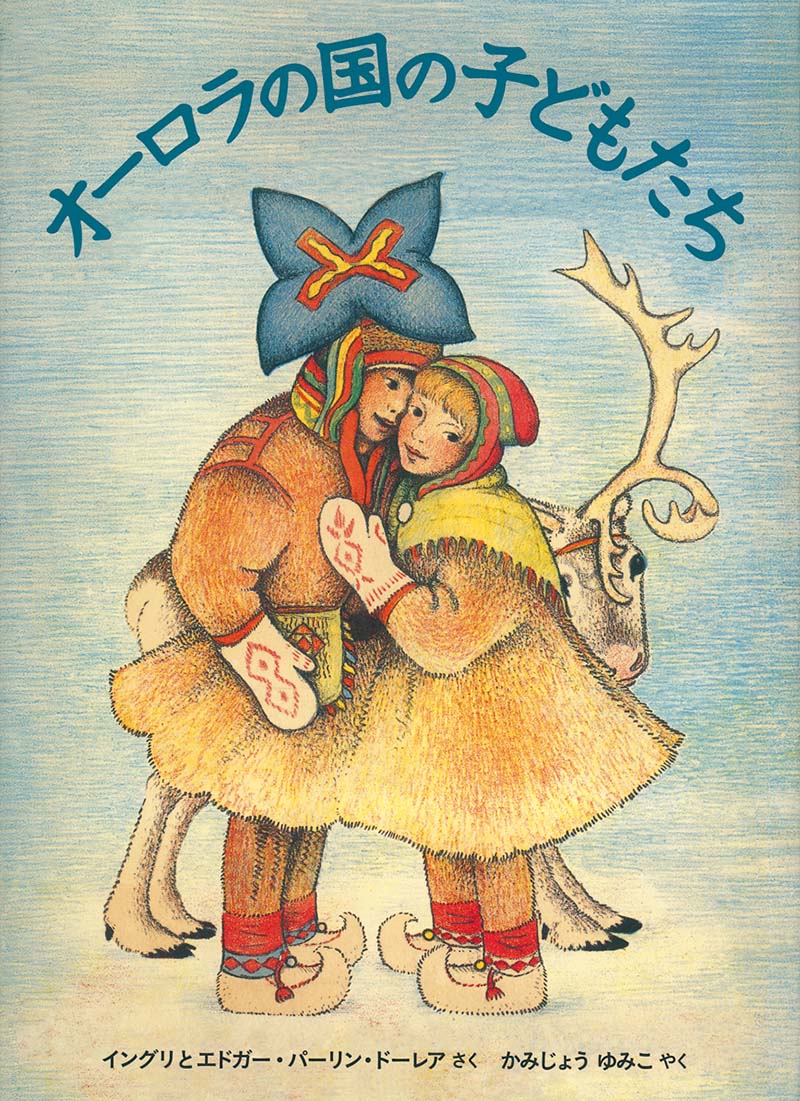

今月の新刊エッセイ|上條由美子さん『オーロラの国の子どもたち』

今回ご紹介するのは、今月刊行の翻訳絵本『オーロラの国の子どもたち』。20世紀初頭のアメリカで絵本作家として活躍していたイングリとエドガー・パーリン・ドーレア夫妻の作品で、妻イングリの故郷ノルウェーに古くから住む民族、サーミの子どもたちの暮らしぶりを丁寧に描いています。エッセイでは、訳者の上條由美子さんが、絵本の魅力を存分に語ってくださいました。

子どもの頃のよろこびの記憶

上條由美子

20世紀のはじめ、ヨーロッパで風景画家、肖像画家としてそれぞれに活躍していたドーレア夫妻は、1929年にアメリカに移住し、その後、子どものための絵本をふたりで共作するようになりました。この絵本は1935年に出版されたものです。移住後も、イングリの祖国、ノルウェーを愛していたふたりは、世界の子どもたちにその美しい自然や人々の暮らしを知らせたいと思い、ノルウェーの昔話や諺などにまつわる絵本をつくりました。

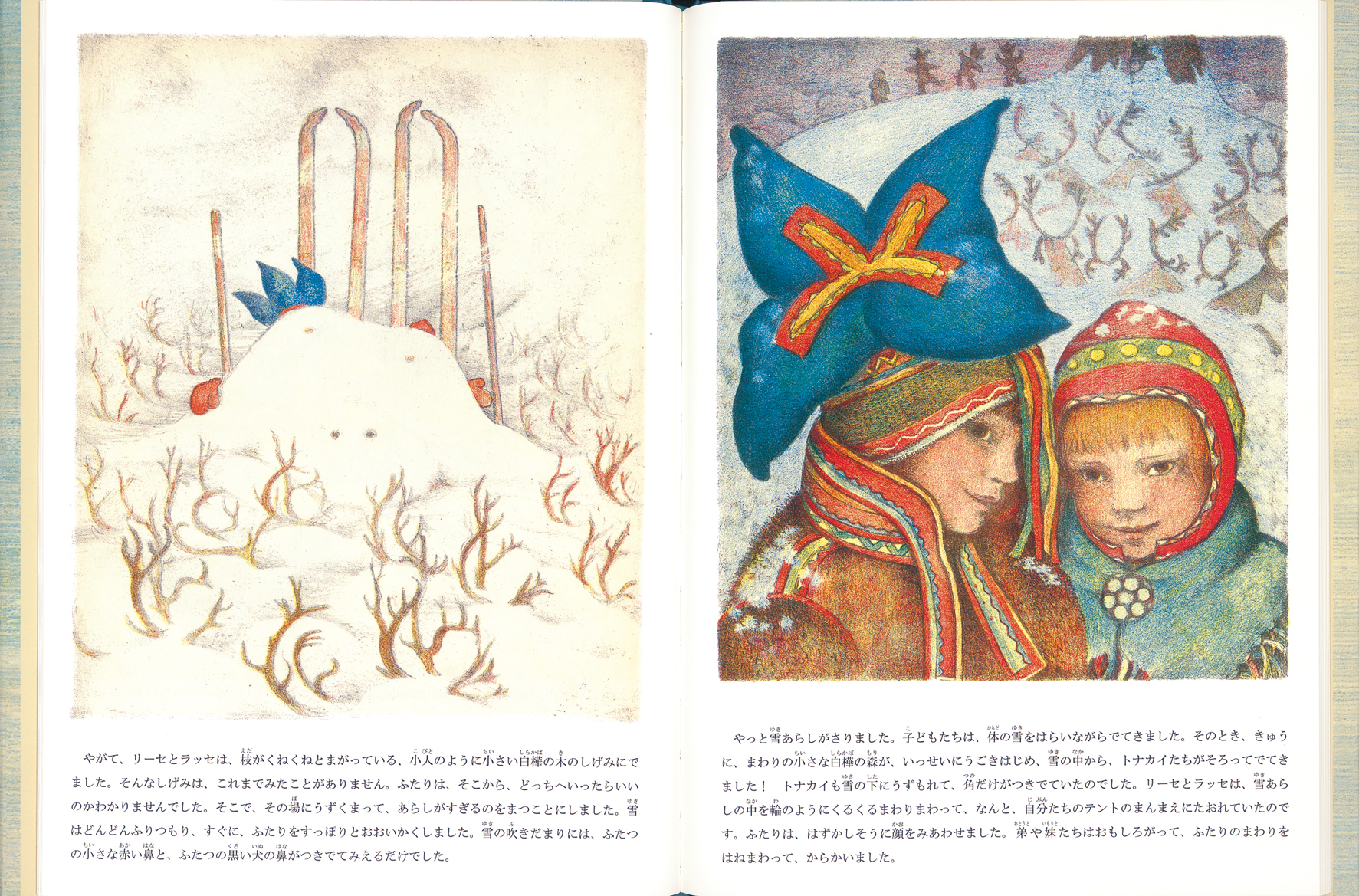

この本では、オーロラと雪と氷の大地で、トナカイを遊牧する先住民族ラップ※の兄妹、ラッセとリーセの厳しくも楽しい一年が語られています。このための取材旅行を、夫妻は太陽と競争しながらの旅だったと述べています。そのときの経験は、本の最後の場面で、黄色い大きな太陽が、茶目っ気たっぷりに長い舌で雪をなめているさまが描かれ、「太陽が、雪をすっかりなめつくして、トナカイたちが、げんきをなくし、のろのろとうごくようになるまえに、海岸にいきつかなくてはならないのです」と語られています。

ドーレア夫妻は、ふたりが肌で感じたラップの子どもの暮らしぶりを、ユーモアを交えた文と絵で具体的にていねいに描いています。たとえば、コケとトナカイの皮でしっかりと赤ちゃんをくるんで、怪我や寒さからまもることや、冬、靴下がわりに干し草を靴にいれる子どもたちのことなど。そういえば、私たちも、靴の中に新聞紙や唐辛子をいれて足を暖めたことがありました。干し草をいれるってどんな感じでしょう? 稲束に足をいれた感じでしょうか? 中で足があちこち行ったり来たりしないでしょうか。柔らかな線と暖かく美しい色で描かれた現実感のある絵に、私たちの思いは、さまざまにひろがります。また、どの場面も、絵はただお話を語るだけでなく、風を切って走る橇(そり)の音や、ひそひそ囁(ささや)いているラッセとリーセの声や、登校まえの山の子どもたちが、サウナのあとで裸のまま雪の中を転がって体を洗う心地よさや、春を告げる猫柳の銀色の蕾(つぼみ)のまぶしさなど、子どもが感じるであろう情感を写しとっています。

※先住民族「ラップ」という呼び名について

文中に出てくる先住民族「ラップ」は、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアのコラ半島北部にまたがる「ラップランド」に暮らす人々をさす言葉として使われていました。近年、ここに住む人々は、より民族をあらわすのにふさわしいという考えから「サーミ」という呼び名を使い、「ラップ」はほとんど使われていませんが、この絵本が発表された当時の著者の言葉に忠実に、ここでは「ラップ」という呼び名を使っています。

上條由美子(かみじょう・ゆみこ)

東京女子大学文学部心理学科卒業後、米国ニュージャージー州ラトガース大学大学院で図書館学を学ぶ。また同州トレントン市立公共図書館児童室に勤務する。大阪YWCA千里子ども図書室代表。翻訳に『ミリー・モリー・マンデーのおはなし』『ちいさなもみのき』『クリスマスのちいさなおくりもの』『クリスマスのりんご』(以上福音館書店)、『農場にくらして』(共訳・岩波書店)、『絵本を語る』(ブック・グローブ社)などがある。

2018.11.07