一生ものの1冊『地球 その中をさぐろう』

『地球 その中をさぐろう』

わたしたちは ちきゅうに すんでいます。

ちきゅうのうえを とんだり はねたり あるいたり はしったり あそんだり はたらいたりして わたしたちは くらしています。

その ちきゅうのなかは いったい どんなふうになっているのでしょうか。

さあ、あなたと いっしょに ちきゅうのなかを さぐってみましょう。

地球の中はどうなっているのか――そんな問いかけから始まる絵本『地球』は、「だるまちゃん」シリーズや『からすのパンやさん』(偕成社)などで知られる、絵本作家の加古里子さんが、前作『海』から5年の歳月をかけ、1975年に発表した科学絵本です。

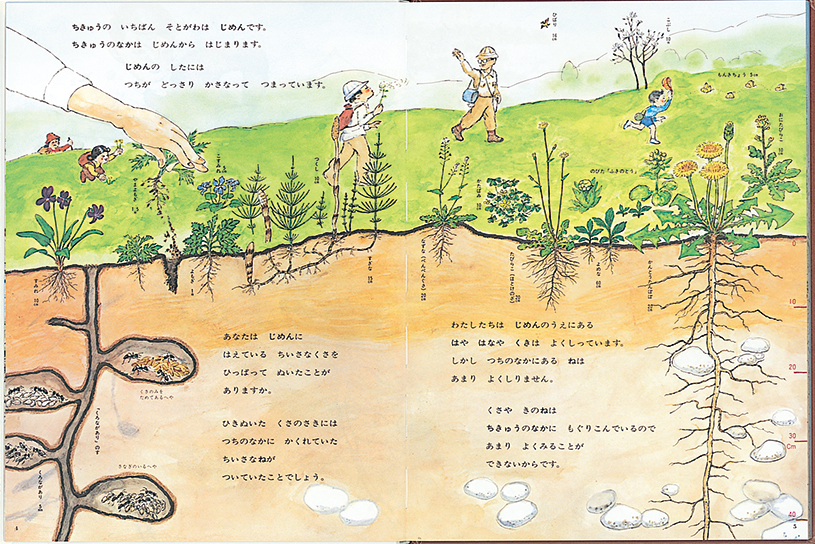

「ちきゅうのなか」をさぐる第一歩は、地球のいちばん外側の「じめん」から、はじまります。

「じめん」には、よもぎ、つくし、なずな、かたばみ、かんとうたんぽぽ……など、よく知る花や草木が生えています。でも、それらの植物は、地中にもぐり込んでいるため、わたしたちは、地面の下での様子をよく知りません。この絵本では、そんな地面の下(=「ちきゅうのなか」)を断面図のように描き、地中の様子をくわしく見せてくれます。

そうしてわかるのは、地面の下には「ふといね」がのびており、その「ね」は、植物の茎や幹を支え、土の中から水分や養分をすいあげているということ。植物にとって地面の下がいかに大切かわかります。

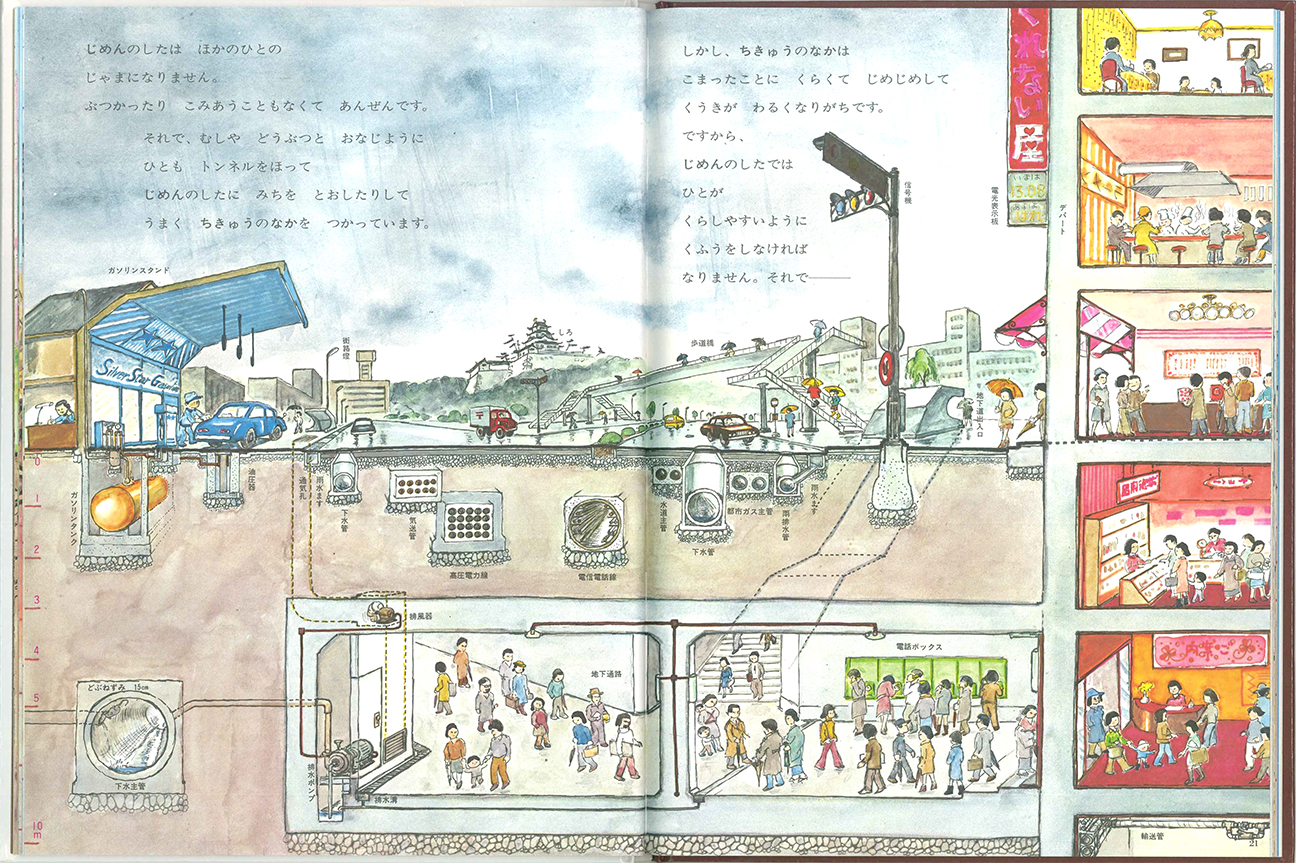

地面の下が大切なのは、植物だけではありません。ページをめくると、昆虫や動物も、地中にトンネルや棲み処をつくって生きていることが紹介されます。さらに進むと、私たち人間も、井戸水や地下水道、建物の基礎や地下鉄など、地面の下をさまざまに利用して暮らしていることがわかるようになっています。

さて、この絵本、ここで終わりではありません。地球の中はどうなっているのか、その問いにさらに答えるように、絵本の真ん中あたりで、地球の中の「みっつの ふしぎなこと」として、新たに3つの問いかけが導入されます。

すなわち、

「どうして土や泥や砂や石や岩など、ちがうものがいろいろあるのか」

「なぜ地面の下に、だんだら(段々)の筋のついた岩があるのか」

「(なぜ)地球のあちこちから変わった動物の骨が出てきたり、海でないところから貝殻や魚の骨などが見つかったりする(のか)」

です。

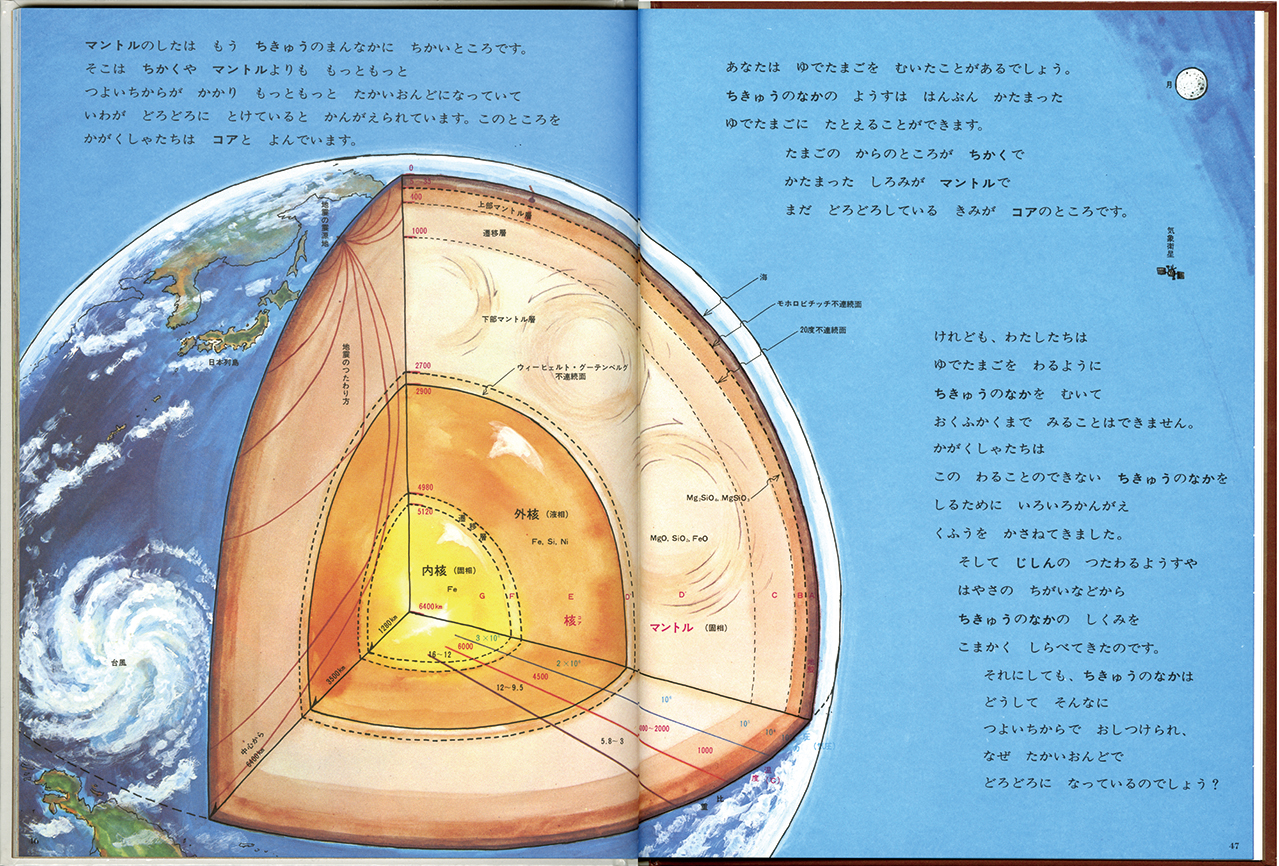

こうして話は、地表からさらに奥へ、地層の話、地球内部の構造、そして中心部の巨大なエネルギーが地上の形を変えていく様子にまで及んでいきます。

全56ページにわたって展開される「ちきゅうのなか」の話ですが、その話題は、たとえば、たんぽぽの根が地中深くのびていることから、人がいかに地下水を利用しているのか、地震がどうして起こるのか、といったことまで多岐にわたり、実に、ふつうの科学絵本の何十冊、何百冊分ものテーマが1冊にぎゅっとつまっています。

さあ、そんな絵本ですから、とうてい一度ですべてを読み切ることはできません。本に表記されている対象年齢は「小学校初級~おとなまで」で、小学生の時に読んで、その後も、その時々の興味に応じて開いて楽しむことができる、 まさに“一生ものの1冊”といえる絵本です。

巻末には、作者の加古さん自身による本書の詳しい「解説」が収められています。その中で、加古さんはこんなことを書かれています。

「……科学の本は、教科書でも学術論文でもないのですから、すぎさった物事の跡を静的に追うだけでなく、今日までの道すじは当然これからの将来へ伸ばし発展させるべきだと考えた」

実際、この絵本の最後では、「ちきゅうのなか」を調べるには、「ちきゅうのそと」のこと、すなわち、まだまだわかっていない、大きな宇宙のなぞも調べなければ、わからないことがある、と書かれています。そして、こんなふうに結ばれています。

きっと このほんを よんでいる あなたがたのなかから この ちきゅうのなぞを けんきゅうしたり うちゅうのふしぎを あきらかにするひとが でてくることでしょう。

さあ、それでは あなたも わたしも みんな がんばりましょう。さようなら。

担当F 見開きの画面には、本筋の話と並行するように、さまざまな生き物や人々の営みが、その名前とともに描きこまれており、巻末には索引もついています。数えてみたら、その数、なんと868個! それらをじっくり眺めてみるのも楽しいです。

2025.04.22